9/3 午前、JASIS@幕張メッセにて、 MEEPのシンポジウムを開催しました

MEEP 公開シンポジウム

2025年9月3日(水)、幕張メッセで開催されたJASIS2025において、「MEEP公開シンポジウム」を実施いたしました。多くの皆様にご来場いただき、誠にありがとうございました。

本シンポジウムでは、材料探索の今後を展望する上でMEEPメンバーに留まらず、会場の皆様から寄せられたご質問やご意見も交え、多角的な視点からインタラクティブなディスカッションが展開され、非常に意義深い機会となりました。

-

日時:2025年9月3日(水)10時 - 12時30分

-

場所:幕張メッセ 国際会議場201会議室

開催プログラム

- 10:00-10:10 「開会あいさつ」長我部 信行 統括

- 10:10-10:25 「MEEP成果概要」長藤 圭介 PL

- 10:30-10:45 「自己紹介と各グループの成果概要」

- 岡島 博司 TM・清水 亮太氏(一杉太郎GL代理)・小野 寛太 GL・長田 貴弘 GL・牛久 祥孝 GL

- 10:50-11:15 パネルディスカッション1「日本のマテリアル研究現場のあり方」

- 11:15-11:40 パネルディスカッション2「日本の計測機器の役割」

- --- 休憩 ---

- 11:45-12:10 会場から質疑

- 12:10-12:20 各GLより今後の展開

- 12:20-12:30 「 閉会あいさつ 」岡島 博司 TM

シンポジウム概要

材料探索を自動化・自律化で加速する方法は、日本の科学技術・産業の活性化に欠かせない。「MEEP:マテリアル探索空間拡張プラットフォーム」は、2021年にJST未来社会創造事業本格課題として開始した。2025年度はその最終年度にあたり、本シンポジウムでは、グループリーダとともに成果報告を行い、今後の社会実装についてパネルディスカッション形式で議論を行った。材料分野にかかわらず、多方面の分析機器・科学機器のユーザ、メーカ、プラットフォーマの方々の参加を歓迎し、会場からの質疑を受け、多角的な視点から議論を展開した。

10:00-10:10 「開会あいさつ」

開会あいさつ 長我部 信行 統括

開会あいさつ 長我部 信行 統括

未来像からのバックキャストと現状からのフォワードキャストのギャップを産業界とアカデミアで共有し、現在取り組むべき課題を日本から世界に発信することが重要である。AIはコモディティ化が進む中、日本は計測・分析(マテリアル分野)や製造自動化(ロボット)において優位性を持つ。これらの技術を活用し、データ生成・取得を通じて「AI for Science」の時代をリードすることが求められる。さらに、材料研究開発のみならず、製造プロセスや品質保証、リマンなど製品ライフサイクル全体で研究データを活かせるシステム構築が、産業貢献において重要な役割を果たす。

10:10-10:25 「MEEP成果概要」

MEEP成果概要 長藤圭介 PL

MIは計算科学・シミュレーションから自動化・自律探索の方へ進んできた。この数年、ロボティクスが充実してきたので、データをどう使うかが大事になってきた。

- POC (①ハイスループット自律探索システム):達成済み。

-

POC (②データ駆動/仮説駆動ハイブリッド型研究):

ヒラメキはこれから意見を聞きながら進める。 -

POC (③ナレッジシェアリング):シェアリングの先に

あること、本日ヒントをいただきたい。

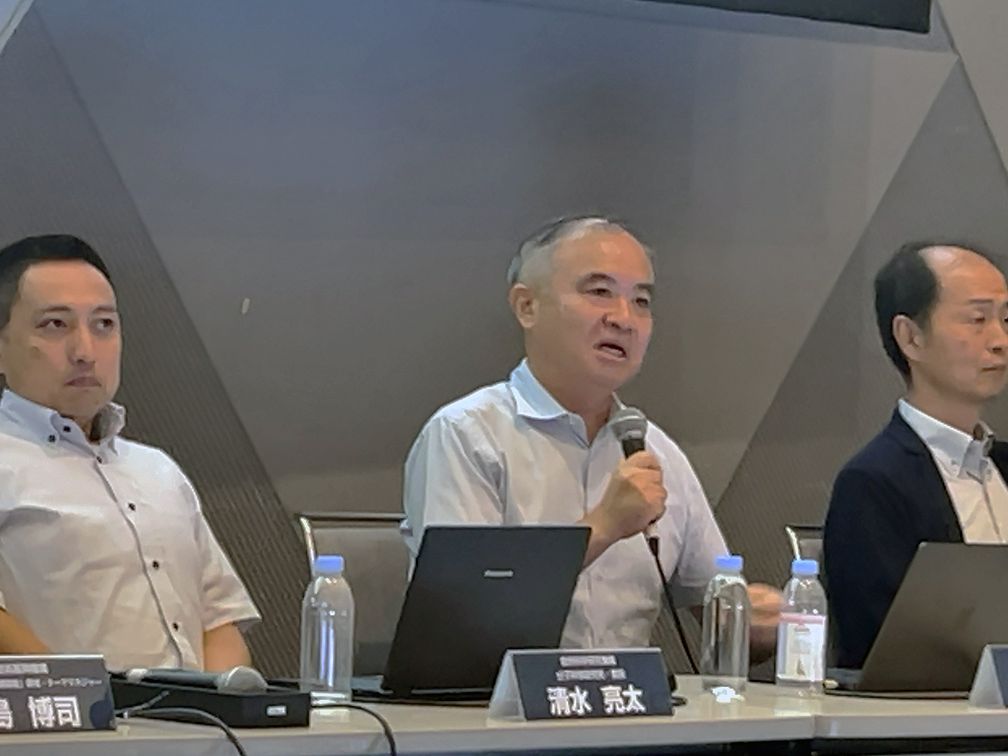

10:30-10:45「自己紹介と各グループの成果概要」

マテリアル産業の現状と課題

岡島博司 TM

既存パラダイムの枠内での改良は、物量に勝る国に対抗するには限界がある。生成AIは既存の集合知の延長にすぎず、根本的なブレイクスルーには未知の原理の発見が不可欠である。こうした発見は往々にして意図せず生じるため、広大な探索空間を効率的に網羅する手法が求められる。MEEPはその端緒を開いた点で意義深く、今後の発展が期待される。

オートノマスラボ

清水 亮太氏(一杉太郎GL 代理)

AMESの導入により自律的な実験が進み、時間の使い方に顕著な変化が生じた。実験データ数の重要性が増す中、AMESは既に共用をはじめている。日本は、マテリアル産業における強力なバリューチェーンや、先進的な理化学機器、ロボット産業、世界的な研究施設(SPring-8、富岳など)に強みがあり、研究と市場ニーズの距離も近い。産学連携によるハードウェア分野での優位性を活かし、AIやロボット技術と研究者の勘・コツ・経験をを組み合わせた独自のマテリアル研究推進法の確立が期待される。

マテリアルドック

小野 寛太 GL

従来の自動化は、定型作業をロボット化し、人間の作業を置き換えることに留まっていた。しかし、われわれは基礎的要素技術(混合・粉砕など)をロボットで研究し、熟練者の技術を学ぶことで、人間を超える “究極の混合・粉砕” を実現する自律実験を目指している。無酸素・無水分環境下での粉体実験やロボットXRDによる少量サンプルの高精度測定、最適化された計測時間での定量分析など、データ解析まで含めた完全自動化も可能にしている。また、この取り組みを通じ、自律実験の完成や大量スペクトル解析などの成果をあげた学生を育成し、マテリアル大航海時代の人材育成にも注力している。

マテリアルデータ科学

長田 貴弘 GL

蓄積された材料データをAIで拡張することで、物性探索の空間を広げ、高付加価値のデータを創出している。既存の無機材料データベースから基本データを抽出し、予測モデルで実測データが限定的な領域も10倍以上に拡張。異なる物性群や計測データも統合し、マテリアルマップ上で探索空間を拡大できる。また、NIMS・ARIMのデータ収集・共有基盤と連携したデータ活用基盤の実証を行い、装置メーカーやユーザーコミュニティとも協力してARIM-RDEデータの保存・構造化、DOI付与、自動解析を行う。概要からインタラクティブにデータを閲覧可能とし、データ提供者には自動構造化・解析ツールで利便性を高め、高付加価値のデータ利活用を促進している。

機械学習

牛久 祥孝 GL

機械学習の他研究グループへの導入と、研究者のヒラメキを広げる技術開発を推進している。2023年1月からはJSTムーンショットにも参加し、情報学から有機化学へと領域をまたぐ自律駆動型研究を推進している。

さらに2024年10月にはNexaScienceを創業し、マルチAIエージェントを活用して研究開発から知財化や事業化までを橋渡しする、新たなR&Dプラットフォームを構築している。また、自律駆動研究のオープンソース基盤「AIRAS」を公開し、MaiML形式のデータ入力機能追加の検討を進めている。産学官の連携を強化するため「AIロボット駆動科学イニシアティブ」や「AIロボット協会」といった団体立ち上げにも参画し、AIロボット駆動の研究基盤整備に携わっている。

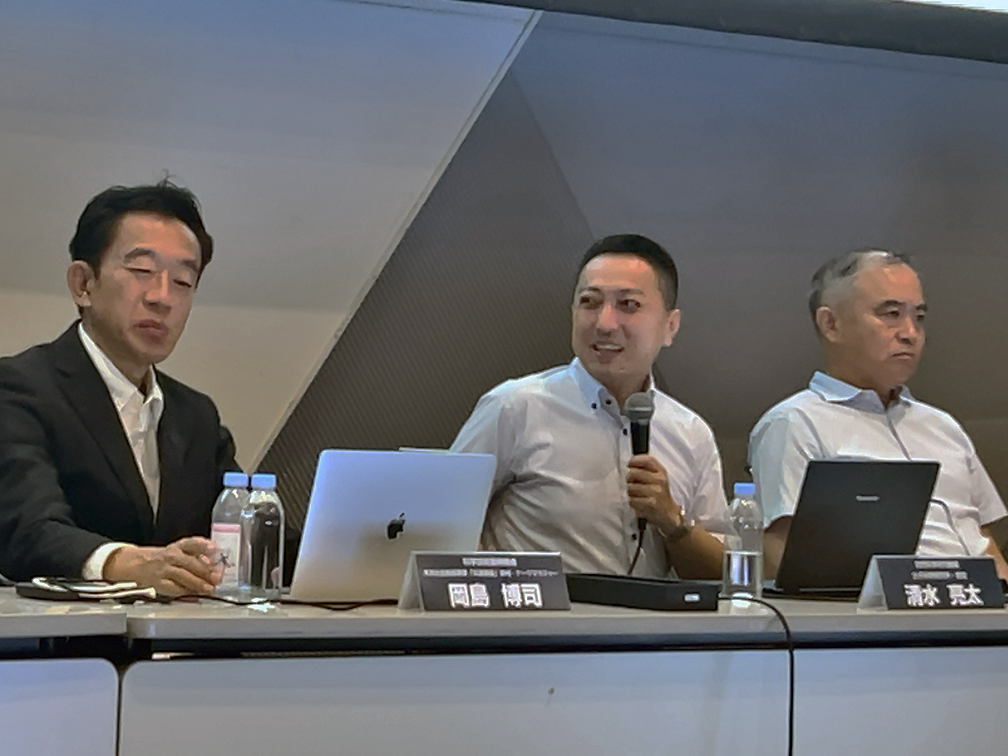

10:50-11:15 パネルディスカッション1「日本のマテリアル研究現場のあり方」

11:15-11:40 パネルディスカッション2「日本の計測機器の役割」

モデレーター:長藤PL

パネルディスカッション1 「日本のマテリアル研究現場のあり方」

パネルディスカッション1

「日本のマテリアル研究現場のあり方」

- 長我部統括: R&Dの上流から生産まで自動・自律やデータで繋がると、生産の際にどの条件を変えるとどのように性能が変わるのか分かると思う。

- 岡島TM: DXが活用されるには、一人一人が思いを持って活用しなければならない。好事例を出すことで、全体のモチベーションにつながるといい。

- 岡島TM: 企業がデータを秘匿するという風潮は、加工された2次データ等では変わりつつある。

- 長田GL: データ共用のインセンティブはよく議論になる。NIMSではこれまで自前のデータしか使ってこなかったところをユーザーコミュニティの中から吸い出してくことを実施中。

- 長田GL: 分析装置に搭載された処理でしか行えなかった解析も、共用できる解析にできたらいいと思っているが流石に難しい。

- 岡島TM: 適切なディスクリプターが取得されていれば、ある材料の複数の物性も予測できると思う。複数の物性を同時計測できるとそういった取り組みのモチベーションも上がる。

- 清水氏(一杉G): 何が因果で、何が揺らぎで再現性が出ていないかを判断するには多角的にデータをとる必要があり、これは生産技術の方でもよくある議論。

- 岡島TM: 経験的に実行している論文に書かないような実験条件は、実験当事者も無自覚なまま進めている状態と思う。これも明示し、データベースに入れておかないといけない。

- 小野GL: ロボット実験はちょっとした動作も記述しなければならない。ロボットフレンドリー な実験操作を作ったら、ヒューマンフレンドリーでもあった。明示的に記述することで実験計画も評価できると思う。これまで積み上げられてきたワークフローの評価と最適化に取り組みたい。

- 長藤PL: これまでの実験は段取り・準備についてカン・コツで慣れることも実験の一部だったが、ロボット化すると共通化できて他のことに時間が使えるようになってきた。

- 牛久GL: 理論として何故この現象がおきたのか納得感を得ることはAIでも重要。ノーベル賞 は、(1)予想外の結果が出たときに何故かという学術が追いつく、(2)全く違うdiscipline が融合したときに新しい学術うまれる、このどちらかで出るものと思う。

パネルディスカッション2 「日本の計測機器の役割」

パネルディスカッション2

「日本の計測機器の役割」

- 長我部統括: インライン計測に求められていたスループットなど、今後はR&D用途でも求められてくると思う。サーキュラーエコノミー的な観点も重要で、網羅的なデータがあればリユースまで考えるヒントになると思われ、バリューチェーンの中でR&Dのデータがこれまで以上に大事になると思う。

- 岡島TM: 計測・分析機器は日本の強みでもあるところ、最終的に得られるパラメータ・測定条件だけでなくて、実験プロセス全体で何が起こっているかのマルチモーダルな計測分析ができるといい。

- 長藤PL: それは工場のラインでは進んでいる部分と思う。ただラインは一度決めたものをつくりつづけるにはいいが、上流のR&Dに当てはめるにはダイバーシティが弱く、ここを繋ぐことが重要と思う。

- 長田GL: 研究にはステージがいくつかあるが、アーリーステージではある程度コモンな方法でデータを大量に取っていくことが多い。最先端のデータもこれと合わせて溜まってくると良い。データを取ってあげないと溜まってこない。

- 清水氏(一杉G): AMESの連携について、ハードウェアの統一はサンプルの取り扱いが大変だった。 ソフトウェアは各装置との通信ルール作りとUIが難しい所。

- 長藤PL: 共通化はメーカー的にメリットがないので、ユーザーがコストを払うところと思う。

- 小野GL: 自動実験にはインライン計測が重要。今のラボレベルのことがラインで、放射光でやっていることがラボでできるようになるといい。

- 小野GL: AIや計測ノウハウもメーカーにシェアして広くしていきたい。装置の中は再現性が 担保されていても、フロー全体の再現性を担保するやり方をユーザーが出していかないといけない。

- 長我部統括: 80年代にクライオ電顕に取り組んでいた当時、国際会議では、海外の関係者(研究者やメーカーなど)が前処理から応用まで、共同で装置の最適化について 議論していた。構造を解きたいう目的が同じ為に実現できたのだと思う。マテリアルの場合、汎用化とエッジ化のバランスが難しいが、そこはユーザーとメーカーのコミュニケーションが必要。

- 牛久GL: 実験計画プランニングの部分の自律駆動は中国科学大がJACSに投稿した。日本の機器がAIエージェントのPFに乗り遅れてしまうことを危惧している。

- 牛久GL: ロボットのパラダイムを変えないといけないと思う。協調型のロボットに、センシングカスタマイズやソフトセンシングを入れられると良い。

パネルディスカッション風景

11:45-12:10 会場から質疑

質問:データ提供の具体的なインセンティブは何か

- 長田GL: データを提供したら、解析まで実施し、体系的なデータとして扱えるようになれば、 インセンティブになると考えている。

- 岡島TM: 世に出る前のものを公開は出来ないが、特許が出て公開されれば、ライセンスし合うなど、良い事例が出ると良い。

質問:共用設備で所望のスペックのない中で研究していたり、ハイスループットで実験したかったら専用機が必要だったりする。日本の研究現場で利活用・普及について何かアイデアはあるか。また計測機器が自動自律化等高度化していくと、コストが上がっていくか。ハイエンドだけでなく、ミドルの機器でも共用やハイスループット化が進むと良いと思う。

- 長田GL: 装置共用は概算要求などにあるように、これから進んでいくところ。

- 岡島TM: マテリアルDX拠点は閉じた拠点状態だが、IMECのように広がっていくといい。

- 長我部統括: 装置は共用の方にいくが、それを使えるオペレーターも同時に重要。高機能化は高コストになるが、トータルのコストパフォーマンスが重要と思う。

- 清水氏(一杉G): 大学共同利用法人にいるが、裾野のところでみなさんに使ってもらえる動きが出てきているところ。

質問:インセンティブについて、MITではデータを基にモデルを製作してフィードバックするなどあるが、日本はいかがか。

- 長田GL: 今は各所クローズで進んでいるが、今後各ドメインでそういう流れが出てくると思う。

- 牛久GL: 研究とかデータに直接価値をつけられるかどうか、ということと思う。生データのやりとり無く、DB同士のコミュニケーション議論をAIでやれないかやってみたいと思っている。データにお金を付けるのは面白い。

質疑風景

12:10-12:20 「 各GLより今後の展開」

一杉G

清水 亮太 氏

一杉太郎GL代理

セラミクス分野等、新しい材料系へオートノマス手法の横展開中。自動自律化における原料・廃棄費も、グリーンなやりかたを模索したい。

小野G

小野 寛太 GL

カン・コツ・経験からの脱却ではなく、取り込んでいって究極の実験操作を実現したい。大学で取り組むこととして、基盤となるデータをとるために大量に失敗してシェアしていきたい。

長田G

長田 貴弘 GL

元々自分は実験屋なので、いろんなバリエーションの材料探索を、実証を伴って実施していきたい。

牛久G

牛久 祥孝 GL

日本がアドバンテージをもつマテリアル、人間の暗黙知が支えてきた部分を繋いでいき、諸外国の物量に負けないようにしたいと思っている。人間とのインタラクションがあるAI・ロボットをつづける 。

長藤G

長藤 圭介 PL

ラボに閉じず、製品化まで含めたDX化を推進したい。AIロボット駆動科学を法人化予定。

12:20-12:30 「閉会あいさつ」

「MEEP、計測機器メーカおよびユーザへの期待」

「MEEP、計測機器メーカおよび

ユーザへの期待」

岡島博司 TM

AIを使うときは特にそうだが、何故そうなるのかは回帰だけでなく、因果関係まで掘り下げると新しい理論を発見できる可能性がある。例えば、超電導現象を記述していたBCS理論に馴染まない、酸化物や鉄系材料での超電導を見いだし、理論体系化したときのような発見を探していく。

このとき、失敗や偶然に期待してはいけないので、網羅的探索が必要となる。このMEEPの取り組みは良いきっかけ作りになっていると思う。

以上

- カテゴリー

- Symposium